Am 19. April 2018 berichtete Dr. Arndt Brandenberg, Leiter für Change Management

und Global Transformation NWoW („New Ways of working“) der innogy SE, im Industrie-Club Düsseldorf anlässlich der Podiumsveranstaltung „Die Praxis der digitalen Transformation“ vom aktuellen Stand in seinem Unternehmen.

Ausgangpunkt der Transformation

Mit der Energiewende – ausgelöst durch das Un- glück von Fukushima – waren wesentliche Teile des etablierten Geschäftsmodells des Essener Energiekonzerns RWE AG, dessen integraler Bestandteil die Innogy SE bis zur Ausgründung

in 2016 war, obsolet. Zudem lasteten der große Schuldenberg und das schlechte Rating wie ein Damoklesschwert auf dem Unternehmen. Dass die Notwendigkeit bestand, sich als Organisati- on zu erneuern, dies war den Verantwortlichen mehr als nur bewusst. Sehr schnell tauchte jedoch weitere Fragen auf: „Können wir das überhaupt? Haben wir dafür die Kultur?“ ”Culture eats strategy for brakfast“ (Peter Drucker)

Ein viel zitierter Satz, der Peter Drucker zuge- schrieben wird, lautet:

„Culture eats strategy for breakfast.“

Heißt, dass sich ein Management strategisch viele Dinge ausdenken kann. Wenn das Unternehmen jedoch nicht die passende Kultur aufweist bzw. die Mitarbeiter auf eine neue Reise mitnehmen kann, dann wird jegliche Initiative scheitern. Auch diese Botschaft hatten die Verantwortlichen der innogy verinnerlicht, aber was war denn über- haupt die Kultur der innogy?

Lässt sich Unternehmenskultur aktiv gestalten und welcher Bezug besteht zum Geschäftserfolg?

Es gibt heute verschiedene Ansätze Kultur mess- bar zu machen, beispielsweise durch die Befra- gung der Führungskräfte und Mitarbeiter. Mit der Messbarkeit wird die Kultur eines Unternehmens auch vergleichbar mit anderen Organisationen.

Im nächsten Schritt wird dann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit der Kultur in Beziehung ge- setzt. Empirische Studien legen nahe, dass es eine Korrelation zwischen der Kulturdimension und Performance der Unternehmen existiert. Wer in den relevanten Kulturdimensionen in den oberen Quartilen rangiert, wird mittelfristig zu den obe- ren Quartilen der wirtschaftlichen Performance- Dimensionen liegen. Zu den Kulturdimensionen des von der Beratungsfirma McKinsey ermittelten „Organizational Health Index“ gehören unter anderem: Führung, Kultur und Klima, Verantwortung, Innovation & Lernen, Externe Orientierung, Koordinierung & Kontrolle. Innogy hat sich als ersten Schritt entschieden, diese Bestandsauf- nahme der vorhandenen Kultur auf den Weg zu bringen.

Nach Abschluss der Untersuchung damals noch innerhalb der RWE – Konzerns erfolgte der Ver- gleich mit rund 1.000 Unternehmen weltweit. Das Ergebnis entlang der neun Kriterien: in vier Dimensionen war die RWE in 2012 im vierten Quartil (von vier!), in weiteren vier im dritten Quartil, und in nur einer im zweiten Quartil von vier. Der Eindruck damals: kulturell war die Zu- kunft des Unternehmens äußerst kritisch zu be- werten.

Nach dem Schock: Was nun?

Zunächst ging es in einen Austausch mit anderen Konzernen, um die Analyse und den Weg in die Zukunft besser zu verstehen. Im Fokus stand der Dialog mit vergleichbaren Unternehmen, die ei- nen entsprechenden Kulturwandel bereits hinter sich hatten. Dazu gehörten unter anderem Shell und GlaxoSmithKline.

Die Kernbotschaft dieser Peers:

„Erstmal müsst Ihr Euch sich selbst verstehen!“ Ein Unternehmen muss sich klar darüber werden, was wirklich hinter diesen Ergebnissen oder Phänomenen steckt. Was sind die unter dem beobachtbaren Verhalten liegenden Dynamiken und Glaubenssätze?

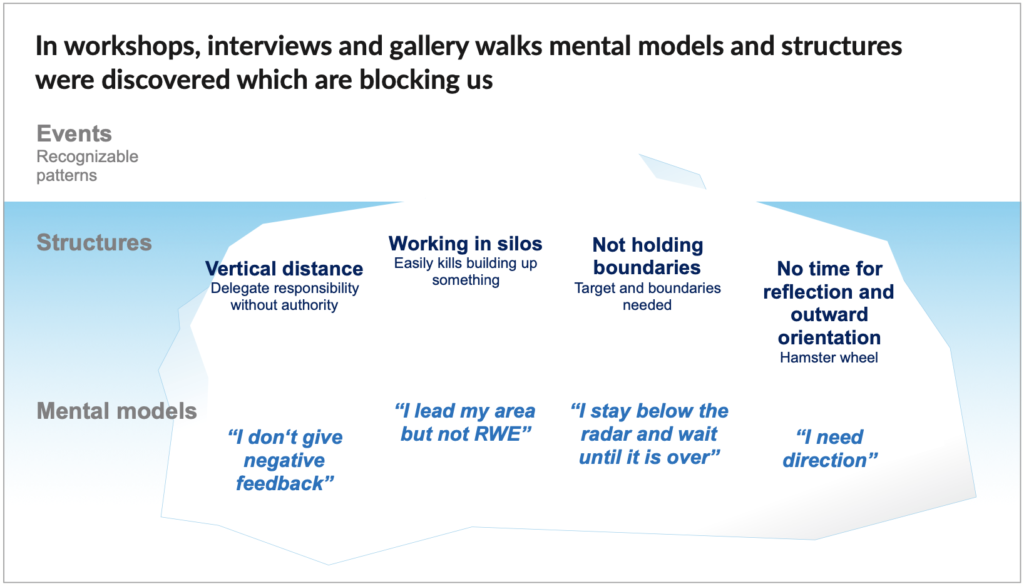

Welches waren die mentalen Modelle der RWE?

1. Vertikale Distanz:

Die RWE hatte zum Teil bis zu 13 vertikale Hie- rarchieebenen. Wie kann ein Vorstand noch an- gemessene Entscheidungen treffen, wenn dieser zwölf Ebenen von der Stelle entrückt ist, wo die Kunden-Aktivitäten stattfinden?

Ein anderes Phänomen waren die sogenannten „Wassermelonen-Projekte“ – unten an der Basis war die Ampel auf „Rot“, das Projekt drohte zu scheitern. Je weiter das Ampel-Signal nach oben in der Hierarchie wanderte, desto „gelber“ und schließlich „grüner“ wurde das Ampel-Signal. Oben auf der Top-Managementebene war es dann knall-grün…

2. Arbeiten in Silos:

„Ich leite meine eigene Einheit, aber nicht die RWE.“ Nachdem das Unternehmen in einem regu- lierten Markt tätig war, konnte das Management der jeweiligen Einheiten weder signifikant an den Kosten, noch auf der Umsatzseite viel beeinflus- sen. Der Effekt: wer etwas bewegen wollte, muss- te bei der Konzernschwester stehlen…

Konkrete Stilblüte: konzerninterne Meetings zum Thema Schnittstellen wurden häufig von den Hausjuristen begleitet…

3. Unterhalb des Radars:

„Ich bleibe unter dem Radar, bis der Sturm vorbei ist.“ Ein in Großunternehmen häufiger zu beob- achtendes Phänomen. Menschen hatten damit Erfolg, das genau nicht zu tun, was der Vorstand wollte, sondern was sie selbst für richtig hielten.

4. Keine Zeit für Reflektion:

die Organisation liebte es, sich in Aktivitäten zu stürzen, ohne wirklich voran zu kommen.

Im Ergebnis: Innerhalb von 7 Jahren wurde dezen- tralisiert, zentralisiert und wieder dezentralisiert, ohne echten Fortschritt. Diese kraftraubenden Aktionen plus die DNA des Unternehmens waren wesentliche Faktoren, die zu dem Ergebnis des Organizational Health Index beigetragen haben.

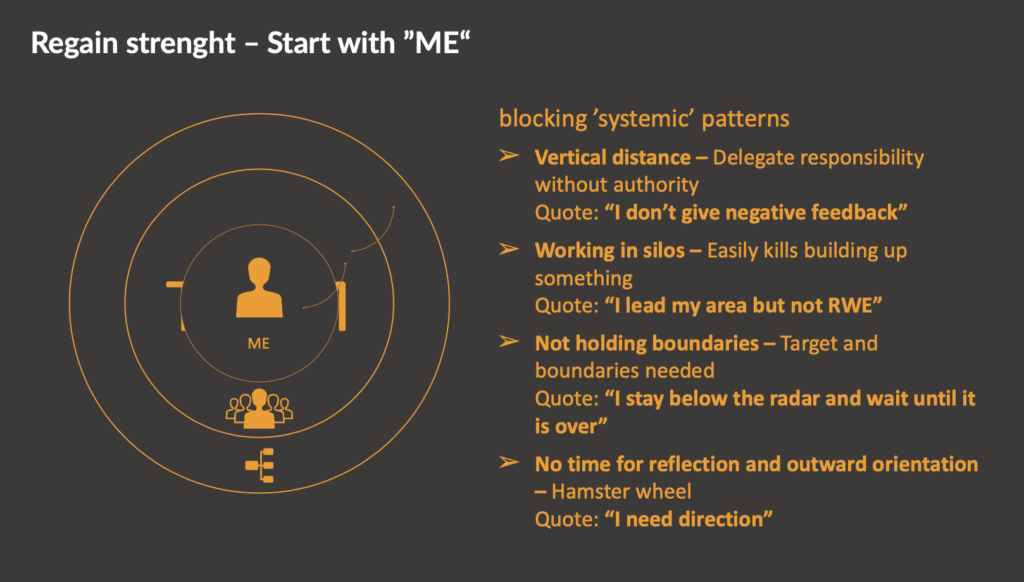

Kann ich eine Organisation überhaupt verändern? – oder die Geschichte vom walisischen Mönch

Ein alter walisischer Mönch berichtet: „Als ich ein junger Mann war, wollte ich die Welt verändern. Doch das war schwer. Dann wollte ich mein Land verändern. Doch das war noch schwerer. Dann wollte ich meine Stadt verändern. Aber selbst das konnte ich nicht. Da war ich traurig. Dann dachte ich: zumindest meine Familie kann ich verän- dern… doch selbst das habe ich nicht geschafft. Heute bin ich ein alter Mann. Heute weiß ich: hät- te ich mich selbst verändert, hätte dies vielleicht einen Effekt auf meine Familie gehabt. Und dies vielleicht auf meine Stadt …“

Was die RWE vom walisischen Mönch, von Shell und Glaxo SmithKline gelernt hat: der Wandel kann nur bei mir selbst beginnen. Dies ist ein menschlicher Grundtatbestand: ich kann andere nicht wandeln. Ich kann nur mein eigenes Verhal- ten verändern… und das hat dann vielleicht einen Einfluss auf Andere.

Welche Schritte sind wir gegangen?

Bei dem konzernweiten Transformations- projekt ist die innogy den folgenden Schritten gefolgt:

- Beginnend bei mir muss ich verstehen, was mein eigenes mentales Modell ist, was mich in meinen aktuellen Routinen hält. Häufig reicht die- se Erkenntnis schon, um neue Verhaltensweisen zu initiieren.Nach der Erkenntnis geht es um eine Entschei- dung. Wer will ich in Zukunft sein? Soll das mein mentales Modell bleiben, oder will ich etwas an- deres für mich?

- Danach muss mein neues Verhalten in der Welt sichtbar werden. Woran können andere erkennen, dass ich eine neue, andere Grundüberzeugung habe? An welchem Verhalten könnten andere Menschen das festmachen?

- In Anlehnung an die Theory U von Otto Schar- mer gilt es, diese Zukunft für mich in die Gegen- wart zu übersetzen („Presencing“).Woran erkennen Menschen schon in den nächs- ten Minuten, dass ich das neue Verhalten lebe?

- Gleichzeitig ist es hilfreich, das neue Verhal- ten messbar zu machen und es überprüfbar zu machen. Neu-Hochdeutsch: Es wurden Key-Per- formance Indicators (KPI’s) hinter die Verhaltens- weisen gesetzt. In der Praxis zeigte sich, dass die persönlichen Entwicklungswege natürlich nicht linear verlaufen, sondern zwischen Polen oszillie- ren können.

- Allgemeines Prinzip der konzernweiten Trans- formation war es, alle Interventionen bereits im neuen Zielbild zu gestalten. Das hieß zum Beispiel große Managementmeetings mit Mitarbeitern zu mischen (-> „Vertikale Distanz“). Oder die Gruppen über die klassischen Silogrenzen hin- weg zu zusammenzusetzen (-> „Silos“). In jedem Meeting werden zuvor Kriterien für eine sinnvoll eingesetzte Zeit festgelegt und werden zum Ende des Meetings von den Teilnehmern bewertet (-> Messbarkeit).

- Über eine große Anzahl von Wiederholungen kann es dann gelingen, aus zunächst fremden Verhalten neue Routinen über die Organisation hinweg zu etablieren.

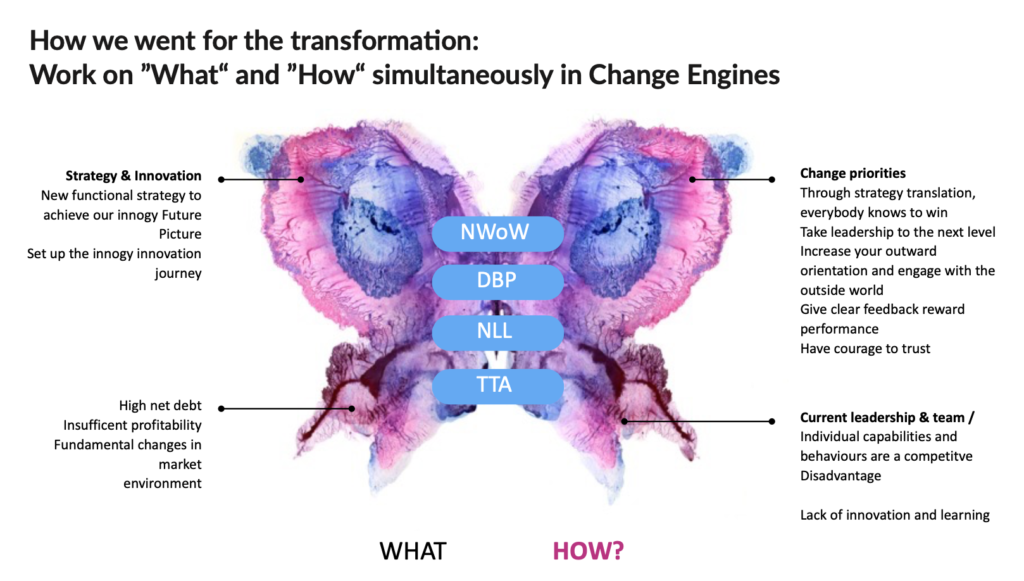

- Wesentliche Veränderungsprozesse müssen sowohl das „Was?“-, als auch das „Wie?“ bein- halten. Ein Key-Learning: Wie und Was müssen immer verbunden werden. Sonst findet das Ler- nen außerhalb des beruflichen Kontextes statt, beispielsweise in Seminaren – mit dem Ergebnis, dass Menschen „draußen“ was Neues lernen, morgen bei Rückkehr ins Büro dann jedoch so weiter machen wie bisher.

- In hierarchischen Organisationen beginnt es mit der Spitze, oder es beginnt gar nicht. Konkret hat es rund ein Jahr gedauert, bis das Management- team hinter dem Wandel stand. Kernthemen für den Konzern wurden im neuen Verhalten kaska- dierend in bewusst gestalteten Programmen mit den Managementteams top-down durchgeführt. In der letzten Ausbaustufe ging es darum, die „New Ways of Working“ in die gesamte Mann- schaft zu transportieren, also knapp 70.000 Men- schen zu erreichen.

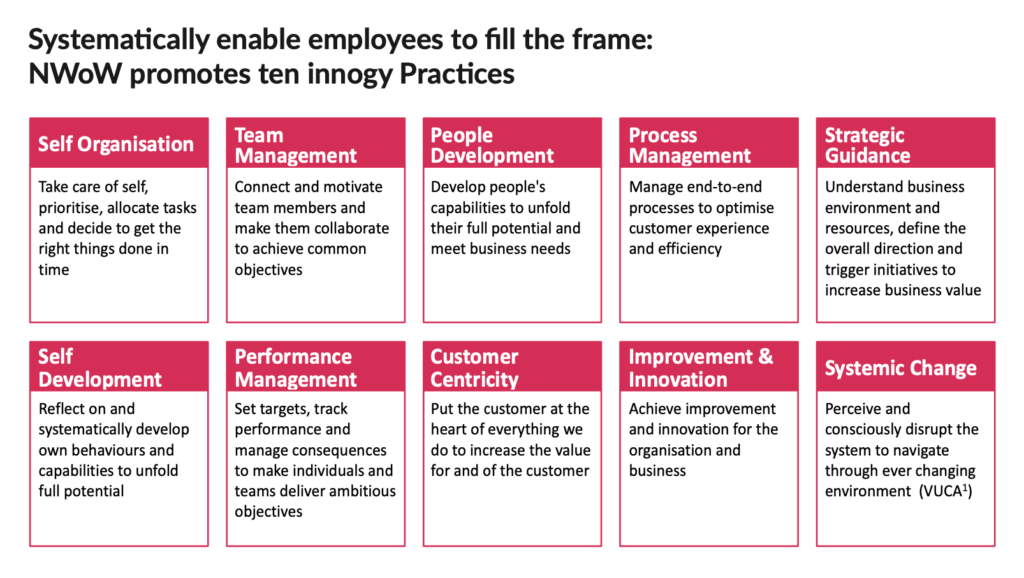

- Dieses Programm ist eine Kombination von Lean Management und Change-Management- Elementen. Im Einzelnen besteht es aus zehn Ar- beitsweisen, mit Fragen wie: „Wie führe ich mich selbst? Wie führe ich mein Team? Wie fördere ich eine Leistungskultur? Wie fördere ich innovatives Verhalten?“ Um diese Arbeitsweisen mit Leben zu füllen, sind jeweils eine Reihe von Methoden jeder Arbeitsweise zugeordnet, die sich vornehm- lich aus den Themenfeldern „Lean“, „Agile“ und „Change“ rekrutieren.

- Um die Veränderung nachhaltig zu gestalten, erhielten Führungskräfte unter anderem einen Peer- Coach, der sie über lange Zeiträume begleitete.

- Die Veränderung ist dann erfolgreich, wenn sich die Leistung des Unternehmens verbessert. Hier- zu werden alle Geschäftseinheiten über eine so genannte Balanced Score Card gesteuert, mit den folgenden vier Dimensionen: Kunden- und Mitar- beiterzufriedenheit, finanzielle Performance und die organisationale Gesundheit (OHI, Organizatio- nal Health Index) entlang der eingangs genannten Kriterien. Durch diese Messung in allen Bereichen kann die konzernweite Transformation in ihrem Fortschritt beobachtet werden.

Fazit nach sechs Jahren intensiver Arbeit an der Unternehmenskultur

Der Innogy ist es auf ihrer Reise gelungen, die Arbeits- und Denkweisen von mehreren 10.000 Mitarbeitern zu verändern. Gestartet als ein Quasi-Monopol noch als Teil des RWE-Konzerns in einem staatlich regulierten Energiesektor, über den Verlust eines zentralen Umsatzträgers, der Kernkraft, ist das Unternehmen heute inter- national führend in erneuerbaren Energien, und auf dem Weg zu einer Unternehmenskultur in den oberen Quartilen. Verbunden mit dem Glauben daran, auch wirtschaftlich substanziell erfolgreich zu sein.